花 花 花 〜井上有一の仕事 2007/11/9

![]()

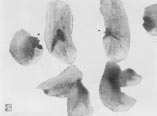

井上有一(1916-1985)という人物をご存じだろうか。自身の身長を凌ぐ巨大な筆を操り、紙を堀抜くような筆法で文字を綴るひとである。来る日も来る日も墨を摺り、うまく摺れなかったといっては流し、何度も何度も摺り直す。花、月、山、貧、鷹・・・一文字を何ヶ月、何年と執拗なまでに書き続ける。生涯ただひとりの弟子も持たず、小学校の教師を渡り種(くさ)とした。

そんな彼の筆法をわたしは一度だけ見たことがある。といっても、残念ながら生ではない。映像である。深呼吸しながら「花」と綴った彼は、次の瞬間筆を置き、今度は今書いたばかりの花の字の上を人差し指でなぞりはじめた。地鳴りのような唸り声を伴った気を込めてなぞる。それは花に生命を吹き込む儀式にも見えた。

わたしは彼の作品の中では、「花」の文字に心惹かれる。花の字は、ときには下に敷いた新聞紙にまではみ出し、その新聞紙ごと展覧会に展示されることもある。観覧者混乱を来し眉間にしわを寄せながら陰口を叩く。ある種の意図を感じる。ちっとも自由ではない、と。

井上はそれに対して「枠」という視点を持ち込みながら、大変興味深い論を展開している。

「もっとも平素『意図』の中にあくせくしている人が見れば、仮にそれが相当なものでも意図あるものに見えてしまうことはあると思います。そういうことからいえば、作品を見るということは、所詮自己を見ることになりましょう。自己の中のなにかを」(『書の解放とは 井上有一全文集』芸術新聞社。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 井上有一亡き後、雨後の竹の子のごとく彼の亜流が登場する。あのひともこのひとも、ほとんどすべてが彼の亜流である(亜流がすべて悪いわけではない。テクニックだけの模倣がダメなのだ)。たとえば、片岡なんちゃらというタレントが、わざわざ筆を利き腕の右から左に持ち替えながら、それらしい野太い文字や絵らしきもの描いているが、この作為にどのような意味があるのだろう。持ちかえた左手が慣れてきたら、今度は筆を口にくわえるか、足の指に挟むのであろう(弘法大師絵図とでもいうのだろうか)。不自由になることで、そこから抜け出していく瞬間の軋みのようなもの、あるいは生命力がアートを生むとでも云いたいのだろうか。わたしにはよく解らない。少なくともわたしは、井上有一だけで充分である。

井上有一亡き後、雨後の竹の子のごとく彼の亜流が登場する。あのひともこのひとも、ほとんどすべてが彼の亜流である(亜流がすべて悪いわけではない。テクニックだけの模倣がダメなのだ)。たとえば、片岡なんちゃらというタレントが、わざわざ筆を利き腕の右から左に持ち替えながら、それらしい野太い文字や絵らしきもの描いているが、この作為にどのような意味があるのだろう。持ちかえた左手が慣れてきたら、今度は筆を口にくわえるか、足の指に挟むのであろう(弘法大師絵図とでもいうのだろうか)。不自由になることで、そこから抜け出していく瞬間の軋みのようなもの、あるいは生命力がアートを生むとでも云いたいのだろうか。わたしにはよく解らない。少なくともわたしは、井上有一だけで充分である。

![]()

![]()

![]()